| |

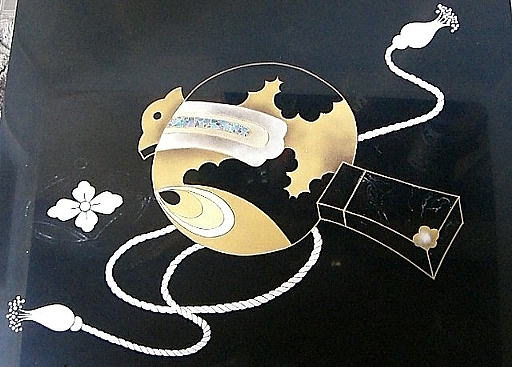

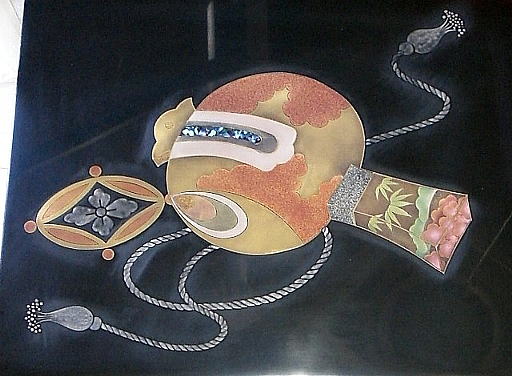

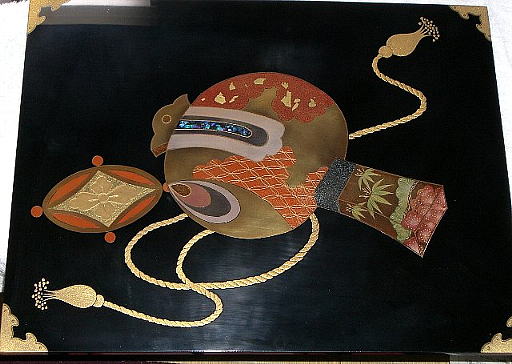

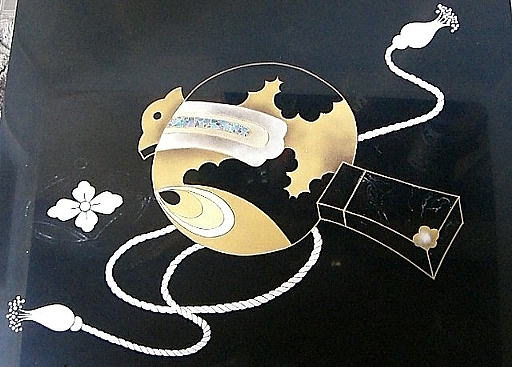

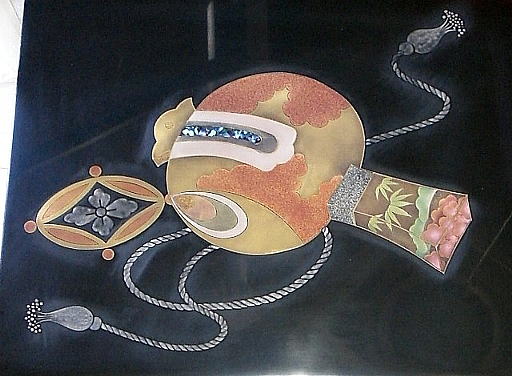

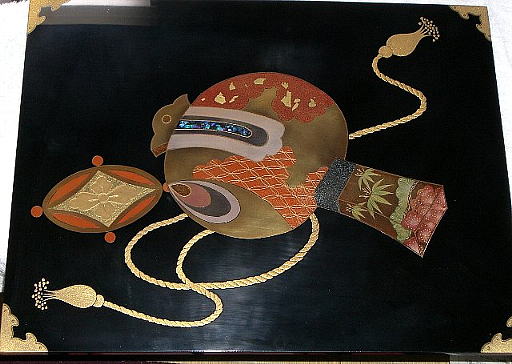

蒔絵下 |

蒔絵を付ける前に必要な行程です。作業工程を見る。 |

| 1 |

置き目 |

まずは、図案を作成。その図案をクリアーファイルなどに挟みその図案の輪郭を漆でなぞり書きします。その上に美濃紙を乗せ写し取ります。

|

| 2 |

型押し |

それを、器物にあてがい刷毛で紙をなぞり、器物に輪郭などを写してそこに白い粉(胡粉、消粉)をつけます。

|

| 3 |

| 地塗り:写し取った、輪郭を漆でくり書きして、その中を。地塗り筆で地塗りをします。 |

|

| |

|

| 4 |

| 粉蒔:地塗り部分に、金粉、銀粉、貝(細かくつぶした物)等を蒔き付けます。 |

|

| |

乾燥:「湿め箱」と呼ばれる、中を湿らせた木箱の中に入れ、乾燥させます。【漆は湿度と温度がないとかわかんげんて。】

|

|

| 5 |

| 色塗り込み:蒔いた部分に漆を塗り、また乾燥させます。

|

|

| |

|

| 6 |

| 炭研ぎ:乾いたら、今度はその部分を、駿河炭、水ペーパー等を使って表面を研磨し蒔いた物を研ぎだしていきます。 |

|

| |

|

| 7 |

| 胴擦り:研ぎの作業で入った傷を、コンパウンドで研磨して傷をとります。 |

|

| |

|

| 8 |

今度は、その上に上絵を書き、金粉を巻き付け、乾燥させ、摺り漆をかける。

摺り漆の乾燥を見計らい、研磨して金を光らせます。 |

|

| 9 |

艶上げ |

器物(パネル)全体にに生漆を薄く引き拭き取り湿箱で乾燥。その後艶上げようの粉末を使い艶を上げていきます。この作業は2回から3回と表面が鏡面になるまで続けます。 |

![]()

![]()